マレーシアでお米のおいしいお召し上がり方!?

こんにちは!たびなすびのちかです。

ペナンに来てから、米米うるさくてごめんなさい。米米言いすぎてカールスモーキーになりそうです。(ならない)

現在は、夫の親友坊主さんが持ってきてくれた山形産『つや姫』を食べているので、ノンストレス。これがいつか無くなる日が怖い…。

マレーシアにもジャポニカ米はある

ジャポニカ米は、日本とか韓国、中国など主に東アジアで食べられているお米で、タイ米のようなインディカ米に比べて短く丸っこいのが特徴。

マレーシアはインディカ米が基本なので、外食ではもちろんそれ。粘り気が全くなく、インド料理やマレー料理にはよく合います。

けど、和食には全くの不向き。これでおにぎりなんて夢のまた夢よ!

例えるなら、河原の石を一メートル積み上げなさいっ!そしたら終了っ!くらいの難しさ…。(わかりにくい)

でも、マレーシアには東アジア人もかなり住んでいるので、スーパーには一応売ってます、ジャポニカ米。SUMOとか、SAKURAとか、錦とか…。

絶対メイドインジャパンがつけなそうな名前で…。

SUMOはそれこそお相撲さんがご飯を食べているパッケージで、和食作るならこれよ!って感じでどこでも売ってるので、とりあえずこれを食べてました。

炊き方が悪いのか、水分量が足りないのかわかりませんが、まあこんなもんだよね⋯レベル。おにぎりはかなり難しいです、こっちのお米は基本的に粘り気が足りない。

日本人のために和訳がついてるんだけど…

他のジャポニカ米も試してみようということで、次に買ったのが、

SAKURA。

SUMOに比べると、パッケージが薄紫でサクラらしき花柄なので、ちょっと高級感漂います。(値段は同程度)

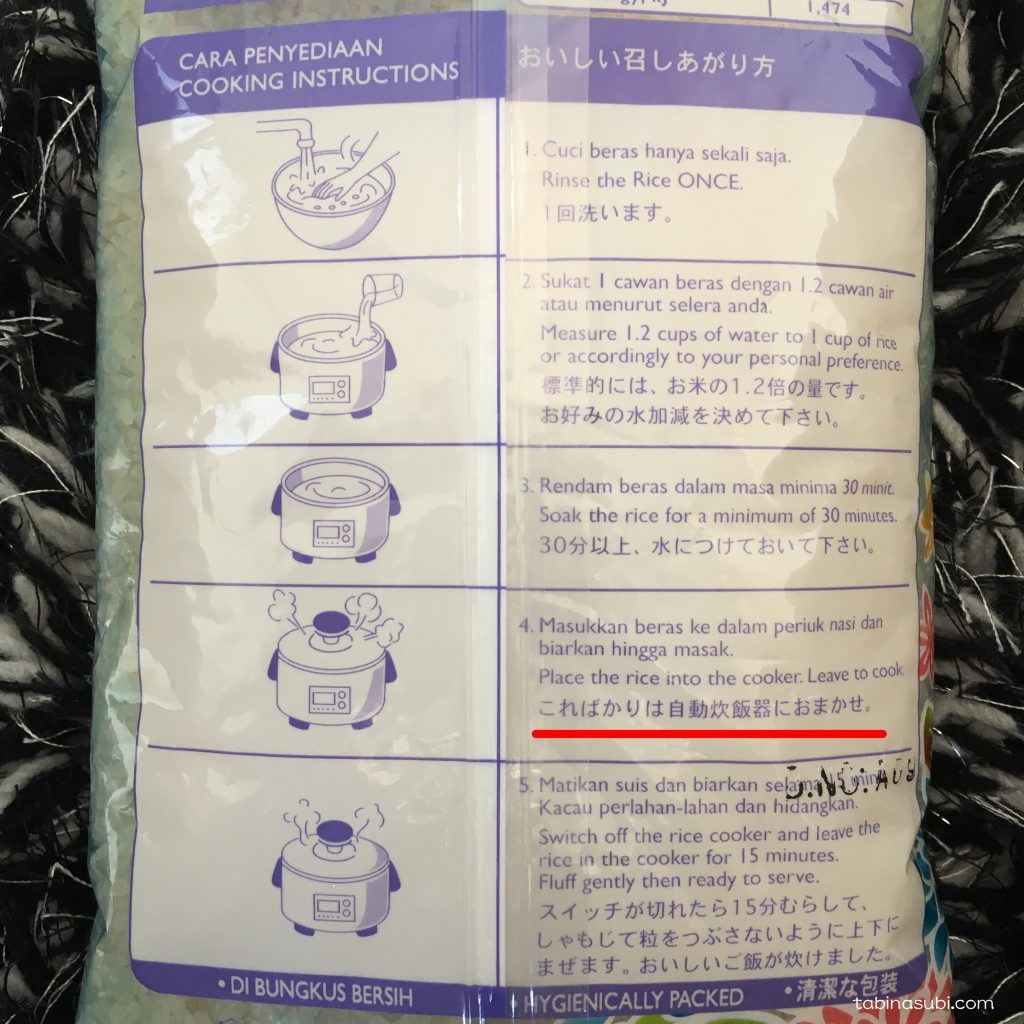

「パッケージ、素敵じゃん…」と思いつつ、おもむろに裏面を見ると、マレー語と英語と、日本語で書かれた、『お米のおいしい召し上がり方』

日本語、いる?

マレー語と英語はわかりますよ、いつもインディカ米を食べているマレーシア人や欧米人がなれないジャポニカ米を炊くんですから。

でもさ、人生数十年、食べたコメの量は数知れず…みたいな日本人に指南する必要があるんだろうか…。

日本語を読むのって日本人だけだしさ…。それなら北京語で全中華系を網羅したほうが良さそうだけど。なんてくだらないことをダラダラ考えながら、でも、どれどれ…と和訳を読み進めていったわけです。

秀逸の和訳にぐうの音も出ない

では日本語訳を見ていきましょう(マレー語と英語は省きます)

行程は、1〜5まであります。

1.1回洗います。

一回でいいの…。英語では “Rince the Rice ONCE” って大文字で一回を強調されてたから、皆、SAKURAの米は一回しか洗っちゃダメ…。

2.標準的には、お米の1.2倍の量です。お好みの水加減を決めてください。

日本のように、きっちりとした量を示すのではなく、自由に決めてね!って感じがいいね!

3.30分以上、水につけておいて下さい。

水に浸す作業も入れてるなんてしっかりしてるね!

4.こればかりは自動炊飯器におまかせ。

!!!!!

『こればかりは自動炊飯器におまかせ。』!?

びっくりしすぎてリピートしちゃった…。炊くのは炊飯器にまかせなきゃダメなの…。

そう、その通り…。お願い…炊飯器さん…。

5.スイッチが切れたら15分むらして、しゃもじで粒を潰さないように上下に混ぜます。おいしいご飯が炊けました。

おいしいご飯が炊けましたーーー!炊飯器さんのおかげですーーー!

ネイティブチェックしても直すところがない

元日本語教師として、この和訳をネイティブチェックしてみましたが、直すところ、ないよね!野暮なことできないよ…。

だって、じゃあどうするの、「炊飯器で炊きあがるまで待ちましょう」とか?

うわー、センスない。自分で書いてて嫌になるわー。

「こればかりは自動炊飯器におまかせ!」に勝る日本語を思いつかないっ!

これ、英語だと、

Place the rice into the cooker. Leave to cook.

なのー。全然センスないー、日本語見習ってほしい。ということで、マレーシアでのお米に迷ったら、激しくSAKURAをオススメします!

味じゃなく!

最後まで読んでくださりありがとうございます。

📩 ご感想・メッセージ・ご質問等はこちらから 📩

ご訪問ありがとうございます、たびなすび(プロフィール)です。現在、マレーシアのペナン島を拠点に生活しています。このブログでは日常の小さな気づきや、心に残った旅の瞬間などをお届けしています。このブログが新たな冒険や発見のきっかけになれば嬉しいです。「住みたくなるようなお気に入りの街」を探す旅に出てみませんか?